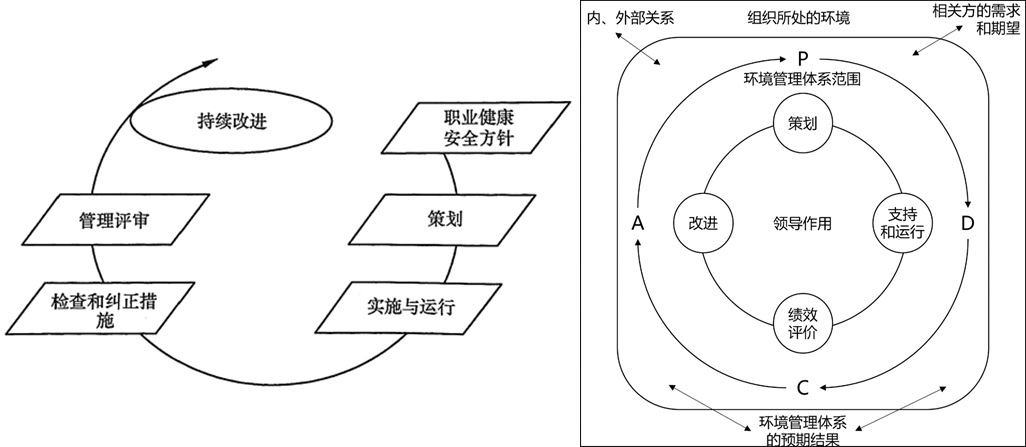

1.職業健康安全管理體系與環境管理體系的標準

2.施工環境管理的基本要求:(1不得、2禁止、3同時)

①不得:

任何單位不得將產生嚴重污染的生產設備轉移給沒有污染防治能力的單位使用。

②禁止:

禁止生產銷售和使用有毒有害物質超過國家標準的建筑材料和裝修材料,禁止引進不符合我國環境保護規定要求的技術和設備。

③同時:

建設工程項目中防止污染的設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。防止污染的設施必須經原審批環境影響報告書的環境保護行政部門驗收合格后,該建設工程項目方可投入生產或使用。

盡量減少建設工程施工所產生的噪音對周圍環境的影響。

應采取生態保護措施,有效預防和控制生態環境。

3.施工職業健康安全管理體系與環境管理體系的體系文件

(1) 體系文件包括管理手冊、程序文件、作業文件三個層次。

(2) 管理手冊是管理體系的綱領性文件。

(3) 作業文件是指管理手冊、程序文件之外引用的文件,一般包括作業指導書(操作規程)、管理規定、檢測活動準則及程序文件引用的表格。

4.施工職業健康安全管理體系與環境管理體系的維持

(1) 內部審核

內部審核是管理體系自我保證和自我監督的一種機制。

(2) 管理評審

管理評審是由施工企業最高管理者對管理體系的系統評價。

(3) 合規性評價

分公司級和項目組級。項目級評價由項目經理組織,每半年一次,公司級評價管理者代表組織,每年一次。

5.專項施工方案專家論證制度

對達到一定規模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案,并附具安全驗算結果,經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施,由專職安全生產管理人員進行現場監督;

包括:①基坑支護與降水工程;②土方開挖工程;③模板工程;④起重吊裝工程;⑤腳手架工程;⑥拆除;⑦爆破工程。

涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案,施工單位還應當組織專家進行論證、審查。

6.施工安全隱患的處理

(1) 冗余安全度處理原則

例如:道路上有一個坑,即要設防護欄及警示牌,又要設照明及夜間警示紅燈。

(2) 單項隱患綜合處理原則

人、機、料、法、環境五者任一環節產生安全隱患,都要從五者安全匹配的角度考慮。

例如:某工地發生觸電事故,一方面要進行人的安全用電操作教育,同時現場也要設置漏電開關,對配電箱、用電電路進行防護改造,也要嚴禁非專業電工亂拉亂接電線。

7.工程施工職業健康安全管理應遵循下列程序

(1) 識別并評價危險源及風險;

(2) 確定職業健康安全目標;

(3) 編制并實施項目職業健康安全技術措施計劃;

(4) 職業健康安全技術措施計劃實施結果驗證;

(5) 持續改進相關措施和績效。

8.安全生產管理制度:

(1) 安全生產責任制度(最基本、核心),專職安全員配置:1 萬㎡以下 1 人;1 萬~5 萬 ㎡,不少于 2 人;5 萬㎡以上,不少于 3 人。

(2) 經常性安全教育:

安全思想、安全態度教育最重要形式。形式有:每天的班前班后會、 安全活動日、安全生產會、事故現場會、張貼安全生產招貼畫、宣傳標語及標志。

(3) 安全措施計劃編制步驟:

①工作活動分類;②危險源識別;③風險確定;④風險評價;⑤制定安全技術措施計劃;⑥評價安全技術措施計劃的充分性。

(4) 特種作業人員持證上崗制度:

特種作業操作證,每 3 年復審一次。連續從事本工種 10 年以上的,經用人單位進行知識更新教育后,復審時間可延長至每 6 年一次。離開特種作業崗位達 6 個月以上的特種作業人員,應當重新進行實際操作考核,經確認合格后方可上崗作業。

(5) “三同時”制度:安全生產設施、勞動安全衛生設施、防治污染設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

9.應急預案體系的構成

(1) 綜合應急預案:

從總體上闡述應急方針、政策,是應對各類事故的綜合性文件。

(2) 專項應急預案:

針對具體事故類別(基坑開挖、腳手架拆除)、危險源、應急保障而制定的計劃或方案。

(3) 現場處置方案:

針對具體的裝置、場所或設施、崗位所制定的應急處置措施。

10.安全事故處理措施

①事故調查處理的“四不放過”的原則:

事故原因沒有查清不放過;責任人員沒有受到處理不放過;職工群眾沒有受到教育不放過;防范措施沒有落實不放過。

②上報事故:

現場人員立即向施工單位負責人報告;施工單位負責人1 小時內向事故發生地縣級以上人民政府建設主管部門和有關部門報告。實行施工總承包的建設工程,由總承包單位負責上報事故。

③事故調査報告的內容應包括:

事故發生單位概況;事故發生經過和事故救援情況;事故造成的人員傷亡和直接經濟損失;事故發生的原因和事故性質;事故責任認定和對事故責任者的處理建議;事故防范和整改措施。

④除不立即組織事故搶救、在事故調查處理期間擅離職守、遲報或者漏報事故外,其余情況對事故發生單位處 100 萬元以上 500 萬元以下的罰款;對主要負責人、直接負處上一年年收入的60%~100%的罰款。

11.根據《建設工程施工現場環境與衛生標準》的規定,施工單位應當采取下列防止環境污染的技術措施:

(1) 施工現場的主要道路要進行硬化處理。裸露的場地和堆放的土方應采取覆蓋、固化或綠化等措施。

(2) 施工現場土方作業應采取防止揚塵措施,主要道路應定期清掃、灑水。

(3) 拆除建筑物或者構筑物時,應采用隔離、灑水等降噪、降塵措施,并及時清理廢棄物。

(4) 土方和建筑垃圾的運輸必須采用封閉式運輸車輛或采取覆蓋措施。施工現場出口處應設置車輛沖洗設施,并應對駛出的車輛進行清洗。

(5) 建筑物內垃圾采用容器或搭設專用封閉式垃圾道的方式清運,嚴禁凌空拋擲。

(6) 施工現場嚴禁焚燒各類廢棄物。

(7) 在規定區域內的施工現場應使用預拌制混凝土及預拌砂漿。采用現場攪拌混凝土或砂漿的場所應采取封閉、降塵、降噪措施。水泥和其他易飛揚的細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋措施。

(8) 環境空氣質量指數達到中度及以上的污染時,施工現場應增加灑水頻次,加強覆蓋措施,減少易造成大氣污染的施工作業。

(9) 施工現場應設置排水管及沉淀池,施工污水應經沉淀處理達到排放標準后,方可排入市政污水管網。

(10) 廢棄的降水井應及時回填,并應封閉井口,防止污染地下水。

(11) 施工現場選用低噪聲、低振動的設備,強噪聲設備宜設置在遠離居民區的一側,并應采用隔聲、吸聲材料搭設的防護棚或屏障。

-

2021-04-12

-

2021-03-16

-

2021-03-11

-

2021-03-10

-

2020-12-04

-

2020-12-03